Una reflexión sustancial para definir si aprobar o rechazar en septiembre el texto constitucional emanado de la Convención, es evaluar si la propuesta aportará o no al fortalecimiento y la calidad de nuestra democracia.

El hecho es que, al igual que en muchos países de occidente, la democracia liberal en Chile atraviesa por momentos críticos, particularmente en su función representativa y en su capacidad para hacerse cargo de demandas cada vez más urgentes y diversas desde una ciudadanía empoderada y cada vez más impaciente.

En un reciente estudio (enero 2022) realizado entre la Fundación para el progreso y Criteria, aparecen varios síntomas de este deterioro. Un 50% de la población considera que Chile es medianamente o muy poco democrático; sólo un 53% siente orgullo de vivir bajo el sistema político actual y el 66% cree que los derechos básicos del ciudadano no están bien protegidos por el sistema político chileno.

Preocupantes síntomas que se acompañan de pulsiones autoritarias. Por ejemplo, un 44% tiene algún grado de disposición a “un líder fuerte, con autoridad para hacer lo que cree necesario para el país, sin tener que buscar la aprobación de otras instancias como el Congreso o la Contraloría”, sumado a que se justifican múltiples contextos para derrocar a un gobierno democrático: cuando hay mucha corrupción (59%); cuando no cumple las leyes (47%); cuando hay mucha violencia en el país (37%).

Evidencia más que suficiente para sostener que nuestra democracia tiene riesgos y que la definición sobre si aprobar o rechazar en septiembre debiera también considerar esta perspectiva.

Pero, ¿qué factores debemos tener en consideración para una reflexión de este tipo? Desde hace un buen tiempo, las ciencias sociales han definido al menos tres pilares fundamentales para sostener la confianza de las sociedades en la democracia liberal: a) capital social, es decir, un tejido ciudadano que favorezca la colaboración entre las personas con base en el afecto, la confianza en las normas y las redes colaborativas; b) instituciones sólidas en cuanto a confianza y c) un contrato social basado en historias compartidas.

Respecto de los puntos A y B, el Estudio Nacional de Opinión Pública del CEP publicado en estos días señala que las principales instituciones que conforman el Estado chileno tienen menos de un 30% de confianza ciudadana. Es decir, de sólidas nada. Por otro lado, y en relación a la confianza interpersonal, sólo un 9% de la población considera que casi siempre o normalmente se puede confiar en las demás personas, dando luces sobre la falta de capital social para la colaboración entre las personas.

En cuanto al punto C, es mayoritariamente aceptado que la constitución del 80` no tiene legitimidad alguna como contrato social, pero también que el relato de la transición, basado gruesamente en la meritocracia como núcleo de la movilidad social y la preponderancia del crecimiento económico, fue perdiendo legitimidad al punto en que se vuelve dudoso pensar que hoy quede mucho consenso en torno al mismo.

A, B y C entonces, aparecen como pilares debilitados, incapaces de seguir sosteniendo la salud de una ya alicaída democracia, y por lo mismo, debieran formar parte del ejercicio reflexivo de cara a las opciones que definirán el devenir del país a partir de la votación del próximo 4 de septiembre.

El plebiscito enfrentará dos opciones en una misma papeleta, apruebo y rechazo. Pero desde las expectativas de la ciudadanía las opciones en juego serán al menos cuatro: aprobar sin más, aprobar con la expectativa de reformar, rechazar para quedarnos con la actual Constitución y rechazar para habilitar otro proceso.

Desde esta perspectiva más subjetiva, que amplía las posibilidades de las dos opciones en juego, es que merece la pena evaluar cuál de ellas pareciera entregar mejores condiciones para sanar heridas, fortalecer la confianza institucional e interpersonal y alimentar un relato compartido. Y, como telón de fondo, coadyuvar al fortalecimiento de la democracia.

Publicaciones relacionadas

Publicaciones relacionadas

Netflix acaba de estrenar este documental que, más allá de recoger valiosos testimonios, nos da certeras pistas en torno a la peligrosa dinámica de las sectas y sus magnéticos gurúes, así como de la compleja condición de vulnerabilidad de sus seguidores. Además: una selección de muy buenas películas que han llegado (o llegarán) este mes […]

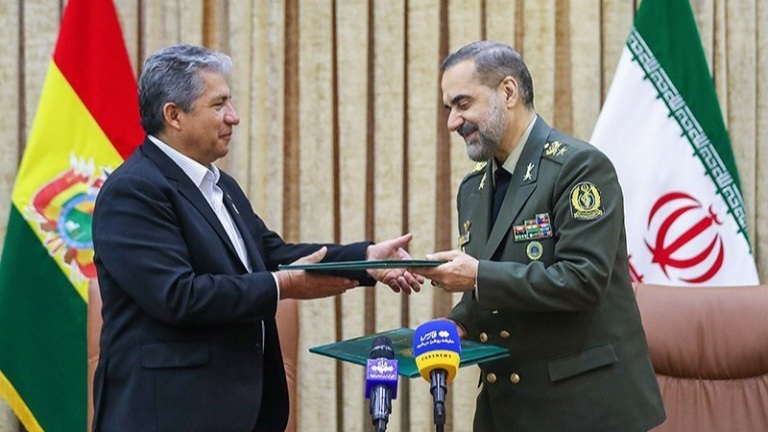

La alianza entre Bolivia e Irán solo puede encender las alarmas en nuestra región, por los alcances -aún desconocidos- de la relación entre ambos países. Y Chile, que hasta el momento parece tener una aproximación distante del tema, debería ser el primero en exigir mayor transparencia sobre este acuerdo, como una manera de velar por […]

Resulta que es muy importante para los productores de lo “verdadero” que solo ellos puedan usar determinados nombres. Ponerles su firma. Como ya se habrán informado a través de Ex-Ante, el Estado de Chile está a punto de suscribir un acuerdo con la Unión Europea para que nosotros no podamos decirle como le hemos dicho […]

Es importante que las autoridades, especialmente en épocas pre electorales, no solo se encuentren prestas a instar a las empresas a “pagar mejor”, sino que también otorguen las condiciones necesarias para que la economía vuelva a una situación de crecimiento.

Aunque no ha habido una explicación oficial (por la ausencia de Codelco en la Cena de CESCO), podemos imaginar que ello se debe a la molestia de la compañía provocada por un informe de CESCO de agosto del año pasado en que se menciona: “los niveles de deuda pueden llegar a niveles tan altos, que […]