-¿Por qué escribiste este libro y de qué manera influyó tu experiencia como profesor?

–El libro surge de varias perplejidades que guardan relación con mi propio oficio. Por un lado, llevamos varias décadas discutiendo sobre educación sin hablar de educación: hablamos mucho de estructuras jurídicas, de propiedad, de reglas, etc. Todo eso tiene su importancia, pero ha sido un modo de esquivar la pregunta central: ¿qué entendemos por educación? Por otro lado, confieso que me cuesta reconocerme en muchos de los discursos pedagógicos dominantes, me cuesta reconocer mi propia actividad en ellos.

Por lo mismo, quise tratar de comprender un poco mejor cuál es el origen de esos discursos, y cuál es el origen de mi desacuerdo. Si se quiere, es la reflexión de un profesor de Filosofía sobre su propio trabajo. La tercera perplejidad pasa por los enormes objetivos que le asignamos a la educación: confiamos en que ella resuelva la desigualdad estructural, la violencia, la intolerancia, la incivilidad, y tantas otras cosas.

No obstante, las posibilidades de un profesor en una sala de clases son mucho más modestas, y nos preocupan poco (o nada). Se teje así un desajuste de dimensiones colosales, que resulta más cómodo ignorar.

-Has dicho que la relación pedagógica ha sido liberadora para ti. ¿Por qué?

–Esa pregunta tiene muchas respuestas posibles, pero quizás la más importante tiene que ver con mi experiencia como alumno: mis profesores me abrieron horizontes, me mostraron caminos, me enseñaron las cosas valiosas del mundo y, en definitiva, me cambiaron la vida. El libro intenta -en la medida de lo posible- saldar esa deuda. Me interesa reivindicar el papel y el lugar del profesor en la educación, pues muchos discursos tienden a marginarlo.

-Según Tocqueville la educación sería clave para contrarrestar los riesgos del individualismo. ¿En una sociedad como la chilena, cuán lejos estamos de ese ideal?

–Tocqueville realiza el diagnóstico más fino -y más lúgubre- del individualismo democrático. Según él, la igualdad democrática encierra a los individuos en sí mismos, desconectándolos del todo social. La educación podría ser uno de los grandes remedios a ese mal, pues a través de ella podemos salir de nosotros mismos. Para que eso ocurra, tenemos que tomar conciencia de nuestra insuficiencia, de nuestras carencias. De allí la importancia que los griegos le atribuían al eros en la pedagogía, como manifestación del carácter incompleto de la persona.

Me temo, sin embargo, que estamos más bien imbuidos por discursos posmodernos que alimentan el encierro individualista, que nutren la sensación de autosuficiencia. Peor, esos mismos discursos tienden a ver en toda relación pedagógica una forma de opresión, y por eso el profesor queda rebajado, pues es un potencial opresor. Todo eso, sobra decirlo, vuelve muy difícil la salida del individualismo.

-¿Los problemas de la educación, más que reformas estructurales de largo plazo, necesitan medidas urgentes? ¿El foco de este gobierno, en ese sentido, está mal puesto?

-La verdad es que ni siquiera diría que el foco está mal puesto, porque eso supone que hay algo así como un foco. Y en materia educativa, este gobierno ha mostrado simplemente desidia e indiferencia: no les importa, no es prioridad, y mientras menos cosas ocurran en ese ámbito, tanto mejor para ellos. Es una especie de no-tema. Yo no soy partidario de este gobierno, pero la situación no puede dejar de producirme una desagradable sensación de vergüenza ajena. Pero como ellos son inocentes, les da igual.

-Hay una grave crisis de autoridad en el país. Salvo las Fuerzas Armadas y de Orden, las instituciones tienen bajísimos niveles de aprobación. ¿El profesor es otra víctima de esta tendencia? ¿Cuán gravitante para el aprendizaje es que se respete al profesor?

–El profesor es, sin duda, víctima de esa tendencia más general, y quizás sea de hecho la primera víctima. Por de pronto, hay una cuestión elemental: los profesores no podemos hacer nada si no hay disposición a seguir reglas mínimas de convivencia.

Por otro lado, el profesor tampoco puede hacer mucho si el alumno no lo respeta, no quiere escucharlo. Y el respeto que el alumno sienta por el profesor está directamente conectado con el lugar que tiene el profesor en la sociedad: el profesor sólo puede actuar representando a la sociedad. Si no tiene el apoyo de ésta —lo que incluye a los padres y a todo el entorno—, le queda escaso margen de acción. El profesor no es una pieza aislada en la sociedad, muy por el contrario.

-Vivimos tiempos de igualitarismo. ¿Cómo se ejerce la autoridad en la sala de clases?

–Esta es una de las principales aporías democráticas: queremos más y más igualdad, pero esa igualdad tiene condiciones que requieren autoridad. Una de ellas es la educación. La escuela pública tradicional chilena (que, en todo caso, tenía sus propias dificultades) lograba resolver esa tensión: era meritocrática, era vehículo de movilidad social, producía mayor igualdad, pero nadie dudaba que dentro del aula el ejercicio de la autoridad era imprescindible. Necesitamos re-crear, a nuestro modo, esas condiciones.

-La falta de autoridad se expresa también en la funa a Sergio Micco, profesor de la U. de Chile, por estudiantes de derecho de la misma casa de estudios. No hubo repudio inmediato. ¿Los adultos en ciertos casos se vuelven cómplices de una rebeldía mal entendida?

–Y recuerda la polémica en torno al jarro de agua y la ministra Jiménez. Uno de los fenómenos más llamativos de nuestra situación educativa, por llamarla de alguna manera, se manifiesta en este hecho: los adultos temen ejercer su papel de adultos. No hay nada más natural en la vida que el choque generacional, que forma parte de la experiencia humana desde tiempos inmemoriales.

Como recuerda una y otra vez Hannah Arendt, cada generación viene a renovar el mundo, y eso produce tensiones que constituyen la existencia. Sin embargo, los adultos han renunciado a hacerse cargo del mundo, y han optado por adular a los más jóvenes, faltando a sus deberes. Este es el motivo por el cual Gabriel Boric es presidente de Chile, y que explica buena parte de nuestro presente.

-En 2015 la presidenta Bachelet inauguró con grandes expectativas la Universidad de Aysén. Sin embargo enfrenta duros cuestionamientos: tiene 600 estudiantes y no se financia. La ex rectora María Teresa Marshal dijo que “llegó mucha gente afín a RD”. ¿Qué expresa esta crisis?

–Es la crisis de una verborrea grandilocuente que nunca se da los medios para alcanzar sus objetivos. Era romántico el objetivo de tener una universidad en una zona extrema, y yo podría compartirlo en abstracto, pero eso supone un diseño institucional robusto, que contemple etapas, objetivos intermedios, personas responsables y, en fin, trabajo profesional. Nada de eso ocurrió y terminó convertido en una instancia más de captura política. A este ritmo, tardaremos mil años en tener un estado de bienestar.

-Según PISA, Chile sigue liderando en Latinoamérica, pero está estancado hace una década y las mujeres han bajado muchísimo su desempeño. Los niveles altos de lectura y matemáticas no pasan del 2% o 0,5%. ¿Por qué los chilenos no saben leer?

–La respuesta es simple y terrible a la vez: porque no les enseñamos, porque dejamos de creer en la enseñanza, porque esperamos de la educación grandes cosas pero no cumplimos en las más mínimas. En todo caso, si uno quisiera ser optimista, podríamos ver aquí un motivo épico de recuperación, de causa nacional: deberíamos movilizarnos todo para lograr que nuestros niños aprendan lo más elemental. Pero quizás sea mucho pedir.

-La Educación Cívica es clave, según varios autores, y en Chile dejó de ser una asignatua independiente en 1988. ¿Quizá este déficit explica el deterioro de algunos liceos emblamáticos y la violencia que se ha incrustado en establecimientos como el Instituto Nacional?

-La asignatura de Educación Cívica no puede nada por sí sola. Mis mejores profesores de educación cívica no eran profesores de ese ramo, eran profesores de otras materias que transmitían en su enseñanza y en su vida cotidiana las reglas de la vida social.

Somos todos profesores de Educación Cívica, en cada una de nuestras acciones cotidianas. No esperemos que un profesor de una hora a la semana pueda rehacer todo lo que hemos deshecho durante décadas: no es un superhéroe. Lo que ocurre en los liceos emblemáticos es fiel reflejo de un problema más profundo: hace mucho tiempo que en esos lugares dejó de haber educación, y se transformaron en otra cosa. Es imposible trabajar en ese ambiente y en esas condiciones, y menos aún en tareas docentes.

Publicaciones relacionadas

Publicaciones relacionadas

California, Arizona, Florida, Virginia, Nueva York, Ohio, Indiana y Michigan son los estados en que se han detectado bandas chilenas dedicadas al robo de casas de barrios acomodados, mostró un levantamiento de información realizado por la policía de Oakland. Los detenidos son chilenos con Visa Waiver, lo que ha derivado en reclamos al gobierno. Se […]

El protagonista de innumerables películas chilenas y extranjeras fue acusado en 2021 de violencia intrafamiliar por su ex mujer. El caso fue suspendido en junio de 2021, pero le costó retomar su carrera. Perdió muchos contratos y fue conductor de Uber. Hoy llama la atención por sus críticas a Boric. “¿Cómo es posible que un […]

Este miércoles, Carabineros detuvo en Ovalle a Benjamín Huerta Escobar, contra quien había una orden de detención pendiente desde marzo. Huerta había sido detenido en octubre de 2023, por conducir sin licencia y drogado con cocaína y anfetaminas. Luego se había ausentado repetidas veces de su audiencia de formalización de cargos. Su nombre era conocido […]

En los 51 días de movilizaciones han existido críticas cruzadas entre el Gobierno y la empresa, pero la Delegación Presidencial de la Región y la Dirección del Trabajo no han logrado contener una crisis que tiene costos políticos, económicos y por el que incluso el gobierno de Milei ha manifestado preocupación. La intervención del ministro […]

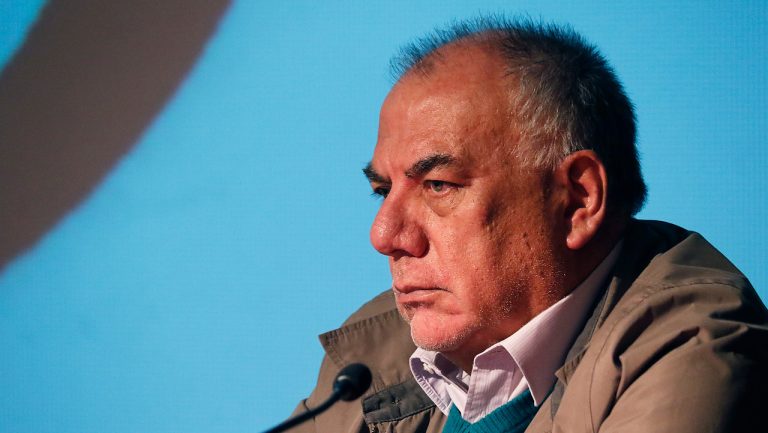

El ex parlamentario y ex ministro Osvaldo Andrade (PS) plantea que en la cuenta pública del 1 de junio el Presidente Boric debe reconocer las cosas que no se lograron en lo que lleva de su mandato. “El gran déficit que tiene el sistema político hoy día es que se ha instalado una lógica de […]