El jueves, la Dirección del Trabajo, que lidera Pablo Zenteno, emitió un dictamen en que plantea la imposibilidad de reconocer los instrumentos colectivos suscritos entre empresas y grupos negociadores por no existir procedimientos legales pertinentes en la actual normativa laboral.

-¿Qué le parece esta nueva interpretación de la DT?

Me parece que es una posible solución interpretativa a este conflicto, que, desde el principio, debió ser una discusión legislativa, que regulara el procedimiento en virtud del cual pueden negociar los grupos negociadores. Me parece que está bien argumentado y sostenible desde el punto de vista jurídico. Uno debiera destacar el esfuerzo que hace el DT por argumentar dentro de la Constitución Política, el fallo del TC y la convención de expertos de la OIT.

Y, por otra parte, hay que tener claro que el grupo negociador tiene muy poca presencia en la práctica. El número de personas que negocia a través de grupos negociadores son muy poco.

-¿La negociación colectiva de estos grupos queda invalidada?

Lo que este dictamen sostiene, al igual que el de Christian Melis, es que lo que estos grupos negociadores pudieran haber convenido con sus empleadores no tiene fuerza obligatoria, no produce los efectos jurídicos propios de un instrumento colectivo.

Lo que a mí me ha extrañado es la sorpresa que ha habido con este tema. Aquí hubo un cambio de gobierno y era evidente que este iba a volver a la doctrina anterior. Como esto no se resolvió en el Congreso, quedó entregado a la decisión administrativa y, por consiguiente, a los cambios de gobierno.

-Ahora toda esta discusión y las diferentes interpretaciones podrían acabarse si se aprobara la propuesta de nueva constitución, que reconoce solo a los sindicatos.

Efectivamente, porque la propuesta de la Convención es que el derecho a negociar colectivamente es del sindicato, ya no sería del trabajador. En consecuencia, el sindicato es el titular único y exclusivo que puede negociar colectivamente. La propuesta de carta fundamental zanja definitivamente este tema y es más radical, incluso, que la propuesta de la ley original de la presidenta Bachelet, que reconocía a los grupos negociadores cuando no había sindicato.

Por lo tanto, ahora este tema será objeto del plebiscito del 4 de septiembre.

-Y en términos generales, ¿Qué la parece como quedó redactado el derecho a negociación colectiva en el borrador de la constitución?

En general, en materia de derechos sindicales, yo hecho de menos la llamada libertad sindical negativa, es decir, el derecho de un trabajador a ser parte o no de un sindicato. Ese derecho no está reconocido, como sí lo está en la Constitución Política actual.

-También la propuesta de la constitución consagra el derecho a huelga de una forma más amplia que la actual…

De todo lo que está en el borrador, indudablemente, lo más complejo es como quedó redactado el derecho a huelga. El derecho a huelga es un derecho fundamental de los trabajadores y de eso no hay duda. Pero resulta que la huelga que se está regulando es extremadamente amplia incluso desde los estándares y la interpretación que han hecho los órganos de control de la OIT (la comisión de expertos y el comité de libertad sindical).

Estos han dicho que la huelga es un medio de presión pacífico de los trabajadores en defensa de los derechos que sean propios de los trabajadores de carácter social o económico. Pero, por ejemplo, la OIT no ampara la huelga política, que no es contra el empleador, sino que, por ejemplo, contra el gobierno de turno.

En cambio, como está redactado en el borrador de la constitución, los trabajadores pueden definir libremente el interés a ser defendido en la huelga. Eso es muy amplio.

-¿A qué se refiere?

Es que se admite la huelga por cualquier razón, por ejemplo, razones políticas. En el extremo, un sindicato podría hacer una huelga a un empleador demandando que se remueva a un ministro del gobierno. El empleador no tendría cómo resolver el tema, pero de todos modos debería soportar la huelga. Además, la convención dice que ese interés de los trabajadores no puede ser limitado por la ley, por lo que cualquier cambio debería ser materia de reforma constitucional.

En segundo lugar, se reconoce el derecho a huelga a todos los funcionarios y trabajadores sin excepción, salvo los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Y agrega que la ley no podría prohibir la huelga a nadie más.

El único tema que la ley puede establecer son servicios esenciales para evitar daño en la vida, salud y seguridad de las personas. Ese el único límite que tiene a huelga.

-Eso amplía el margen de la huelga actual…

Absolutamente. En la actualidad, por ejemplo, el sector público o las empresas de utilidad pública no pueden negociar colectivamente con derecho a huelga. Además, cuando hay huelga en las empresas que lo hacen se pueden definir servicios mínimos que van más allá de lo que se plantea ahora, por ejemplo, hoy se pueden abordar la protección de bienes corporales del empleador o la prevención de daños ambientales y sanitarios.

-¿No cree que lo que busca el constituyente es dar más equilibrio a la relación laboral dando más poder a los trabajadores frente a los empleadores?

No tengo ninguna duda de eso. Lo que pasa es que, finalmente, la regulación de la huelga quedó muy generosa para los trabajadores y no garantiza períodos de paz social. Nos plantea un modelo de huelga que, insisto, excede los estándares que la OIT ha definido como razonables. Siempre ha habido quienes dicen que los estándares en Chile eran inferiores a los de la OIT, pero con esto no solo los alcanzamos, sino que los superamos con creces.

-¿Por qué dice que no se garantiza períodos de paz social? ¿Cree que aumentará la conflictividad?

Esto es un aliciente para aumentar la conflictividad al interior de la empresa y el riesgo es que no se pueden garantizar período de tregua social dentro de las empresas. Con esto, el derecho a huelga se podría ejercer al margen de la negociación colectiva cualquiera sea el interés. Hasta ahora la vigencia del instrumento colectivo garantizaba el plazo en que no habría huelga, hasta la negociación siguiente. Eso ahora no se garantiza.

Se debió plantear, por ejemplo, que los intereses de los trabajadores para la huelga deberían ser vinculados a la relación de trabajo, no cualquiera. Pero aquí claramente hay una intencionalidad de dotar a los trabajadores de un poder de huelga que puede exceder la relación laboral en cualquier momento.

-En otro tema, el borrador avanza en negociación ramal, sectorial o territorial ¿Qué le parece eso?

Primero, negociar más allá de la empresa es una novedad para el sistema jurídico chileno. Lo segundo, y lo dicen los economistas, es que la principal dificultad cuando se negocia por sector o rama es que las empresas más grandes son las que pueden fijar tarifas y negociar condiciones laborales que no pueden ofrecer las empresas más pequeñas. Esto podría dejar fuera del mercado algunas pymes que no podrían enfrentar los mayores costos laborales que sí podría abordar un empresa grande.

-¿Y qué le parece la negociación territorial? ¿ A qué se refiere eso?

La verdad es que el borrador de la Convención no dice nada más. Uno podría pensar en que podrían negociar colectivamente, por ejemplo, los trabajadores de una comuna o de alguna zona geográfica agrícola en el período de cosecha. Podría darse que todos los trabajadores de la cosecha de la zona de Curicó se agrupen y quieran negociar colectivamente con todos sus empleadores. Y, además, el que decide el lugar es el sindicato. Eso no se define.

Publicaciones relacionadas

Publicaciones relacionadas

La ausencia del ministro a la cena de la minería Cesco Week 2024 por haber estado en un partido de futbolito provocó duras críticas del oficialismo y la oposición. El presidente de la Comisión de Minería, senador Juan Luis Castro (PS), dijo que es “muy lamentable la excusa, al priorizar una actividad legítima como el […]

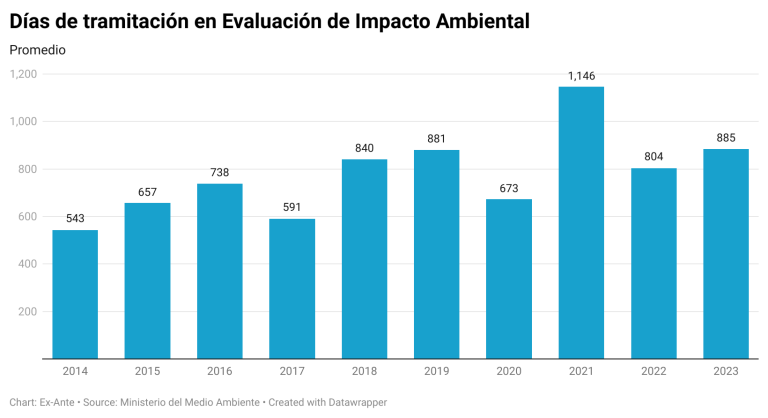

Un promedio de 885 días es lo que se demoran los proyectos que se someten a la Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a los datos presentados por el Ministerio de Medio Ambiente en la discusión del proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia. Por su parte, los proyectos […]

El analista de The Economist Intelligence Unit, Nicolás Saldías, explica el descenso en el puntaje de Chile en el ranking para hacer negocios. Al respecto dice que “la incertidumbre política es una de las peores cosas para una economía, ya que pocos estarán dispuestos a invertir en proyectos grandes, que son clave para el desarrollo […]

Pese a haber sido invitado a la cena de la minería Cesco Week 2024, una de las más relevantes de esta industria a nivel mundial, el ministro de Economía se ausentó. Desde el Ministerio señalaron que “el ministro tenía un compromiso familiar y se excusó con anticipación de la cena”. Sin embargo, mientras se realizaba […]

Una de las voces independientes más respetadas del sector minero, Juan Carlos Guajardo, sostiene que “según lo que hemos calculado, Chile pasó a ser un país con las tasas más altas de impuestos de los distritos mineros importantes. Entonces, eso no hay que tomárselo a la ligera”. El director ejecutivo de Plusmining agrega que “hay […]