La propuesta de la Convención Constitucional contiene ejes y conceptos que se alejan de lo que habitualmente se conoce como “tradición constitucional”. Ello no es necesariamente negativo: las constituciones son hijas de su tiempo y es inevitable que los procesos constituyentes se inserten, a través de normas diseñadas ad hoc, en un contexto de producción concreto y específico.

De ahí que, al igual que las sociedades, las constituciones evolucionen y cambien para dar respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía. Por supuesto, dicha evolución no siempre es positiva, como queda de manifiesto en una comparación rápida entre las constituciones chilenas de 1828, 1833 y 1980: allí donde las dos primeras enfatizan contenidos liberales y republicanos, como la separación de los poderes o la igualdad ante la ley, en la versión original de la última sobresalen términos iliberales como el de “democracia protegida”.

Ahora bien, a pesar de estas diferencias, las tres constituciones repiten algunas características comunes, sobre todo en lo que dice relación con sus respectivas estructuras: en la parte “dogmática”, por ejemplo, se presentan los derechos de que son titulares los ciudadanos, los cuales pueden ser políticos (como la libertad de prensa o de asociación), económicos (como el de propiedad) y sociales (como la seguridad social).

Más relevante, no obstante, es el impulso experimental y refundacional que se aprecia sobre todo en el constitucionalismo de la década de 1820 y en 1980. Los primeros ensayos constitucionales se inscriben en lo que la historiografía ha denominado como “laboratorio constitucional”, una definición que refiere a los muchos proyectos constitucionales que aparecieron en Hispanoamérica durante los años iniciales de la revolución de independencia. Esa fue una época de experimentación constitucional, en la que, tal como ocurre en un laboratorio científico, se probaron distintas posibilidades para encauzar temáticas que todavía eran inconexas y heterogéneas.

En las constituciones chilenas de 1818, 1823, 1826 y 1828, sus autores buscaron diseñar instituciones republicanas para reemplazar la legitimidad histórica del monarca español. El resultado no podía sino ser revolucionario: en juego estaba el fin de una forma de comprensión política y el comienzo de una nueva manera de llevar a cabo la toma de decisiones. Así quedó de manifiesto en declaraciones profundamente transformadoras, como aquella que estableció que, de ahí en más, la soberanía dejaría de residir en el rey para pasar a manos de la “nación”.

Esta pulsión se aprecia también en la primera versión de la Carta todavía vigente, en cuyas páginas se desprende el deseo -nada oculto- de construir experimentalmente un tipo de sociedad inspirada en las principales corrientes de derecha de esos años: el neoliberalismo, el gremialismo, el nacionalismo y el conservadurismo. Es lo que Mario Góngora llamó como la última de las “planificaciones globales” de la segunda mitad del siglo XX, es decir, el intento de modelar el comportamiento de las personas en base a la ingeniería social.

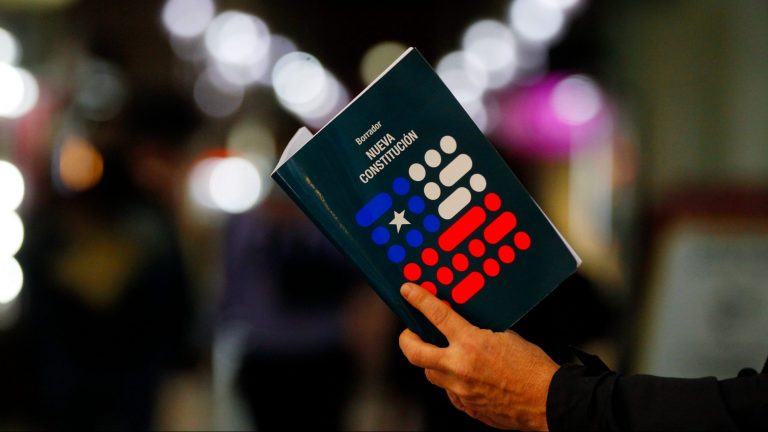

¿Estamos hoy -2022- frente a un nuevo experimento? ¿Cuánto del quiebre con la tradición se explica, en realidad, no sólo por el afán refundacional (¿revanchista?) de los convencionales, sino también por la introducción de una semántica constitucional del todo ajena al país? ¿Es conveniente experimentar con las necesidades y urgencias de los chilenos en momentos críticos como los actuales?

Cada uno tendrá respuesta a estas interrogantes. En mi caso, me parece que la propuesta de la Convención es efectivamente muy experimental; la plurinacionalidad es prueba de ello, como también el pluralismo jurídico, el Estado regional y el bicameralismo asimétrico del poder Legislativo (característica que no existe en ninguna otra parte del mundo). Como tal, el texto (de aprobarse) corre el riesgo de frustrar las expectativas de las millones de personas que, si bien partidarias de cambiar la Ley Fundamental, creen que esas modificaciones deben realizarse fomentando la estabilidad y considerando lo mucho que hemos avanzado como país.

Insisto: la experimentación no es en sí mismo algo malo. La tradición constitucional, por su parte, es un concepto dinámico y es esperable que su significado vaya mutando y enriqueciéndose con el tiempo. La pregunta es qué grado de incertidumbre estamos dispuestos a tolerar a la hora de decidir nuestro voto en el plebiscito de salida. ¿Queremos ser, otra vez, el laboratorio donde se testea nuestra forma de relacionarnos?

Publicaciones relacionadas

Publicaciones relacionadas

Aunque no ha habido una explicación oficial (por la ausencia de Codelco en la Cena de CESCO), podemos imaginar que ello se debe a la molestia de la compañía provocada por un informe de CESCO de agosto del año pasado en que se menciona: “los niveles de deuda pueden llegar a niveles tan altos, que […]

Por el bien de los usuarios de las aguas y de los millones de chilenos que beben, se alimentan y energizan con ellas, hacemos un llamado al Senado para que rechace este proyecto veloz, escueto y ambiguo, que despoja a la mayoría de los actores del agua de la facultad legal de distribuirla en contextos […]

Transcurrido casi un año de esa norma, la Dirección de Trabajo ha emitido dictámenes en los cuales se ha pronunciado respecto a cómo interpretar el cómputo de reducción de horas, el alcance del nuevo artículo 22 (excepciones a la jornada ordinaria) y en general, en cómo aplicar e interpretar la ley. Este impulso, a pocos […]

Los chilenos no están anhelando la llegada de la actual oposición al gobierno. Lo que los chilenos buscan es más autoridad, firmeza e incluso autoritarismo ante lo que se vive como una crisis de inseguridad pública y de descrédito de la política. Una suerte de Bukele criollo si se quiere, el que, dicho sea de […]

Hace algunos días Nicolás Maduro se dio otro “gustito”: enlodar el honor del recientemente fallecido ex Presidente Sebastián Piñera, acusándolo de que él fue quien trajo delincuentes venezolanos a Chile, tras “conocerlos, contratarlos y apoyarlos en Cúcuta para supuestamente invadir Venezuela”. Una afrenta diplomática, desde todo punto de vista, a la que el Presidente Boric […]